ていねブログのイネ子です(^^)/

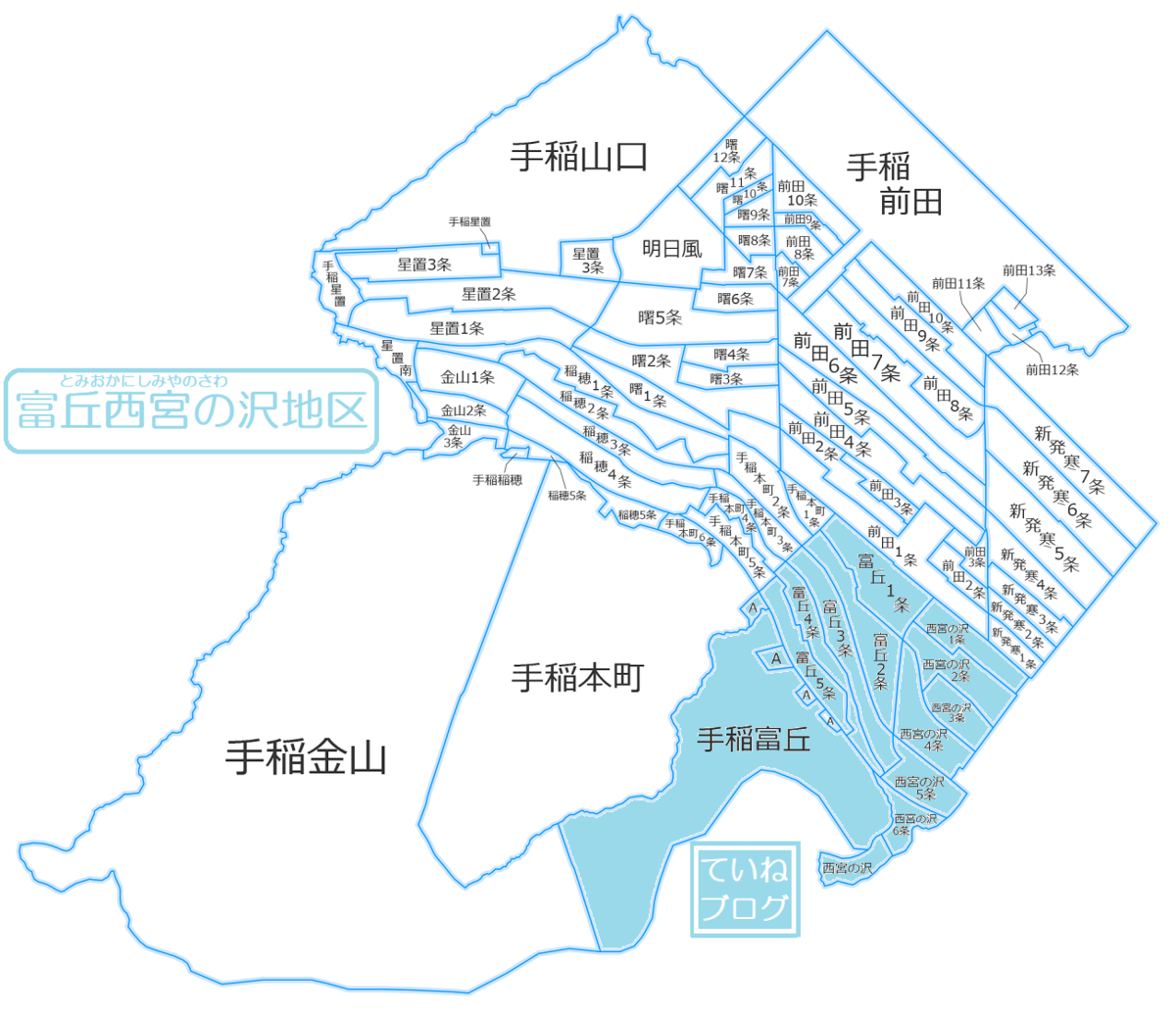

札幌市手稲区の【富丘西宮の沢(とみおかにしみやのさわ)地区】の歴史や主な施設等について調べてみました(^^)/

富丘西宮の沢地区は「富丘」地域と「西宮の沢」地域で形成されています(^^)/

【富丘西宮の沢地区】のあゆみ

富丘

富丘は開拓当初から札幌と小樽の中継点として重要視され、明治4年、開拓使がサンタロペツ通行屋を設け、札幌本府を往来する役人や旅人たちの休憩所・宿泊所として栄えました。稲作や酪農のほか綿羊や養狐場、石材業なども営まれていました。稲作では「はさがけ」という独自の乾燥方法で稲を乾かしたり、綿羊は羊毛としてだけではなくジンギスカン料理用としても研究され、食用に飼われたりしていました。桜並木で有名だった光風館温泉とそこに続く北海道で初めての石畳道路、丸山スキー場とジャンプ台、自生スズラン群生地がありました。スズランは、現在でも富丘西公園で、5月下旬から6月初旬にかけて観察することができます。

手稲のことを調べていくうえでよく見かけるようになった「サンタロペツ通行屋」。この地域の発展に欠かせない役割をしたようですね。札幌市内唯一のスズランの群生地が手稲区にあるなんて素敵ですよね。とても自然豊かな公園で私の大好きな場所のひとつです。(→富丘西公園)

西宮の沢

西宮の沢は、分区前は「宮の沢」という地名でした。宮の沢は、明治5年に上手稲に移住してきた仙台白石藩の武士たちが開拓したのが始まりで、平成元年の西区からの分区に伴い西宮の沢という地名のもとで、新たな歴史が始まりました。昭和42年の札幌市と手稲町との合併を契機に、国道5号沿いを中心に木工・鉄工・自動車整備・食品製造・印刷等の工場や会社、市営住宅や雇用促進住宅などのアパート、戸建住宅などが建設され、開発が進みました。土地区画整理事業や都市計画道路二十四軒手稲通の開通などにより、現在は整然とした街並みが広がっています。また、西宮の沢では冬の風物詩として、たくさんの手づくりアイスキャンドルでまちを彩る「アイスキャンドル大作戦in西宮の沢」を開催し、子どもたちの心に残るふるさとづくりに取り組んでいます。

手稲のまちの案内板/札幌市手稲区より

平成元年の西区からの分区の際に西区側は「宮の沢」手稲区側が「西宮の沢」とされ、新発寒地区では西区側が「発寒」、手稲区側が「新発寒」とされたんですね。

【富丘西宮の沢地区】の施設

富丘西宮の沢地区の主な施設をピックアップしてみました。

手稲鉄北まちづくりセンター

手稲青少年キャンプ場「カッコウの森」

手稲警察署

富丘西公園

ていね温泉ほのか

【手稲区】の地区の構成

今回は手稲区の【手稲地区】について調べてみました。

手稲区は手稲地区、手稲鉄北地区、前田地区、新発寒地区、富丘西宮の沢地区、稲穂金山地区、星置地区の7つの地区で構成されています。手稲区の地区別マップを作成してみましたのでぜひご覧くださいませ→